去年の引越を機会に侵入防止の一助にと各窓に警報機を

導入、合計九箇所に設置しました。

ですが故障は知らせて呉れません、二箇所の警報機が故障又は不安定

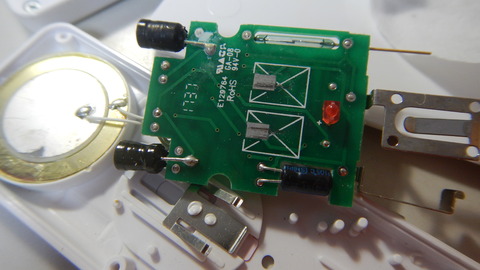

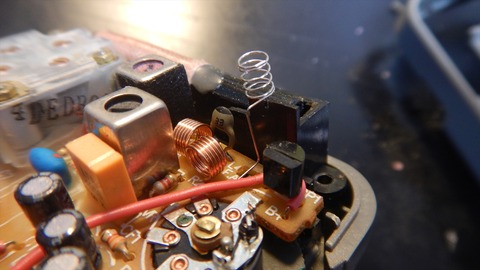

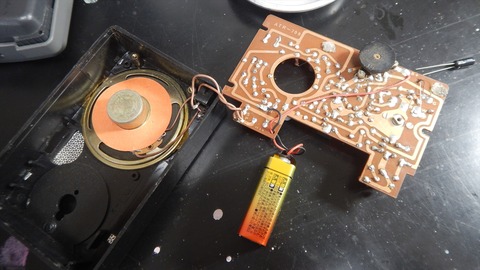

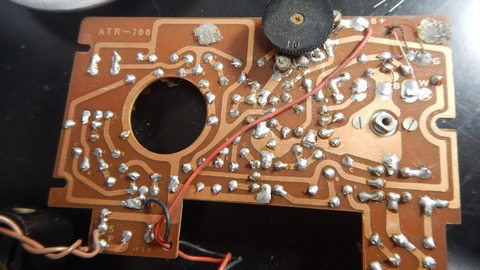

と成って交換しました、開封するとこんな感じです、上の丸い部品が

衝撃センサー、原理はセラミック振動子の逆で震動することで起電し

その微弱電圧を検出してアラームを鳴動させます、下の丸い部品が

同様にセラミック振動子で大音量でピロピロ音が鳴動します、痴漢

ブザーみたいなモンですね基板からはみ出ている黒い二個の部品は

そのためのコイルです。↓

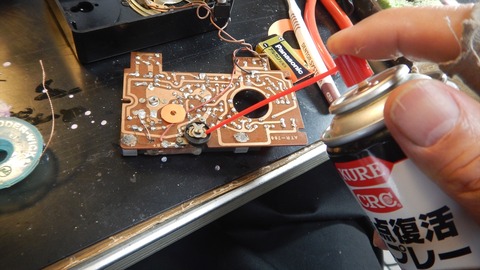

こちらは風呂場に設置した警報機ですがセラミック振動子が錆びて

居る様子が判ります、湿気が多いからです、水が被らない様に防水

して居ますが防湿には成ってない事でこう成るのでしょう。

↓

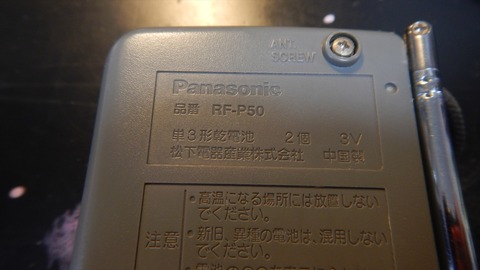

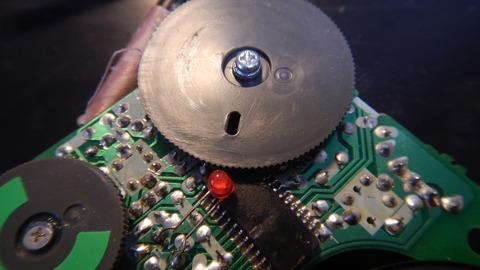

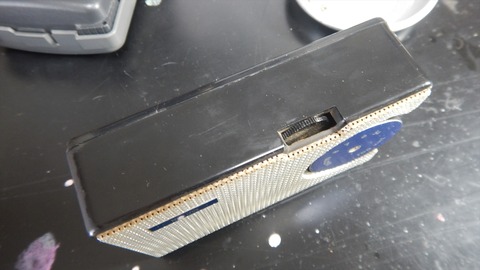

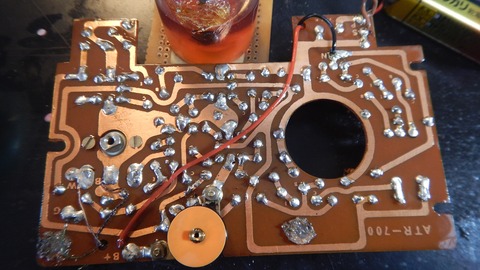

こちらは玄関横のサッシ窓の警報機です、ON/OFFが荷物の出し入れ

の度に行われるのでスイッチ電極の接触不良です、基板中央の四角い

パターンが変色して居る様子が判ります、問題は鍍金です金鍍金では

無いですよね、ではロジウム鍍金なのか?そうかなぁ・・・一年しか

持たない様ではロジウムでは無くて単なる半田レベラー処理では?

と疑っています、安いですしね、症状はスイッチを入れた後、勝手に

蝉が鳴くように「ジィ・・・・ジジジ」と鳴ったりします。

↓

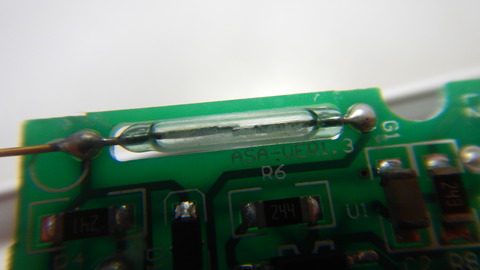

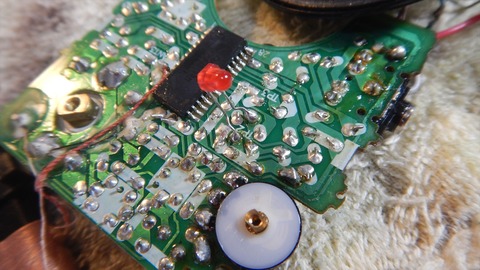

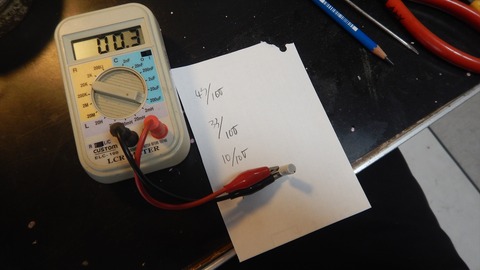

こちらは風呂場の警報機のマグネットに反応するセンサー部分です

要はリードスイッチですよ、大昔から在るあのリードスイッチです

よく観察すると左側の半田が変色してますよね、これは錆なんですが

この錆が電極表面を這うようにリードスイッチ内部まで侵食して居る

様子が良く判ります、接点が接続したまま錆びて焼き付いてマグネット

には全く反応しません、耳を澄ますとマグネットを近づけたり遠ざけたり

するとピン・・ピン・・・と音がするのですが深夜にも拘わらず

全く聞こえない、玄関横の警報機はちゃんとその僅かな音がします

これが故障の原因で決定です。 ↓

されてます、まぁこの程度のモノだという事が良く判りました。