Appleは新型ポータブルコンピュータ「PowerBook」で

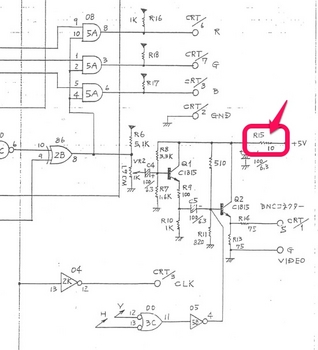

上記、 R15 10Ω に注目しました

何の為に電源ラインに入れているのかですが

出力は Q2-E → R14(75Ω) → S CRT/1 の経路で

出てくる SYNC 信号です、V+H の両方が出て

上の方にある R/G/B が色信号ですね

発生したときの電流制限抵抗です

電流制限が掛かりおよそ59mAで抑えられます

従ってQ2 2SC1815は100mAは流せますので

保護される事に成ります。

何故出力に並列に入っているのか、判りますか?

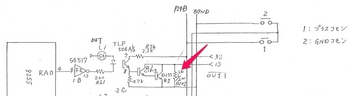

この出力基板にはPLCが繋がって居ます

三菱PLC K0J2 シリーズです

1991年には廃番に成って居ましたから情報を

フォトカプラで受けて居て且つ電流値は10mAである事、

電圧は+24Vで0Vコモンである事が判りました

さて、其処で困り果てて仕舞ったのです

上記の出力回路はフォトカプラの出力を二段のダーリントン

でドライブして居ますよね、ダーリントンですから hfe は数百~

であるにも拘わらずPLCが必要としている 10mA 入力に

接続されているのですつまり何が言いたいかと成れば

随分考えた結果下記の結論に至りました

・負荷が PLC等の場合2KΩは実装しない

負荷をリレーとしました

当時も頻繁に採用されていたオムロンの LY4-DC24Vです

これに動作表示灯としてLEDを外付けしていた

こう推測したのです

当時のLEDは暗かったものです、今のような超明るいLEDは

特殊品扱いで量産には向いていませんでした、また、LED付きの

リレーも在ったのでしょうがその分単価が高くなります

もっと言うと +/- が決まって仕舞い交換したくとも逆接続に

成るので断念した、という現場の話も在りました

なのでLEDは外付けとした

次に当該リレーのコイル抵抗値はカタログから 350Ω です

LEDに流す電流値を 15mA としたときの制限抵抗値は 1.6KΩとします

このリレーを上の出力回路に接続したとき、重ね合わせの理から

計算すると出力回路 = OFF = 10.4mA が 2KΩに流れ続けます

従って 2KΩ の両端の電圧値 = 20.8V と成りますね

更に計算するとリレー印加電圧値 = 24 – 20.8 = 3.2V ですから

リレーは ONしません

リレーのON/OFFにはヒステリシスが在ります当該リレーでは

ON = 60% (14.4V)

それぞれ電源電圧値の百分率です

ONする為には遙かに電圧不足、一旦 ON した後でも

3.2V ならば確実に OFF しますね

いやいやそれでは 2KΩ の説明に成って無い

そのとおりですこれは詰まり

・2KΩ を入れた目的は断線チェック機能に在る

そう考えるのが妥当だろうと思いませんか?

設備も古くなってくると接触不良が起きますが

詰まりいちいち導通チェックをしなくても出力回路に接続されて居る

ことがひと目で分かる、但し部屋を暗くしなければなりません

その程度だったら現場で簡単な事ですよね

この推測、間違っているかも知れませんが私なりの結論に

至りました、先人達の現場での苦労が回路に繁栄している

こうしたノウハウは絶やしたくないですね。