向かって左側の IN が外部、右側 OUT がロジック回路側です

私が注目したのは C1,R2,R4,D1,C2, がそれぞれ持つ意味です

直感的に ノイズ対策 だと判りますよね

先ず明らかなのは R4,D1,C2,です

PH1がOFFの時はC2はほぼVccに近い電圧値に成っています

PH1がONするとR4,とC2,が形成する積分回路で時間差を置いて0Vに成ります

PH1が再びOFFに成ると R3→D1→C2 の流れで急速充電され、やがてR4で

Vccに近い電圧値に上昇します、C2の充放電時定数はほぼ一緒に成ります。

つまり、もしスパイク状のノイズが IN から侵入し PH1 がONしてしまった時

R3,R4,C2,の構成する時定数以内であればキャンセルされるという事ですね

C1ですが此れは、INから侵入したスパイク状のノイズをバイパスさせる

目的であることが判ります、然かも 1uF とは結構大きいですね

さて、よく判らないのが R2なんです

もし、PH1が破壊されフォトカプラの一次側のLEDが切れているとしましょう

その時のR2の電流値はおよそ 10mA です、LED1の Vf=1.4 で計算しました

従ってR2の電圧降下はおよそ 1V です

これに何の意味があると思いますか?判らないのです

追伸

判りました、なぁーーんだって感じですよね。

つまりフォトカプラがONした時、C1は充電される訳です

次にフォトカプラがOFFした時、C1の放電要素は無いのです、何故なら

フォトカプラの一次側の内部LEDのVfはカタログ値1.15V、ここでPH1が

無いと仮定した時、LED1のVfを1.4VとすればR2の両端の電圧値は・・・

先ず電流値は

(24-1.4)/(2K+100)≒11mA

従ってR2の両端の電圧値は

100 x 0.011=1.1V

・・・この結果からPH1の一次側(内部LED)の電圧値1.15Vとの差は0.05Vです

実際には両者は並列接続ですから実際に測定してみないと判りませんが

1.1V以下であることは確かで、両方共同電位で動くことになります

入力がOFFに成ったときPH1の入力側へC1の電荷が流れ込むかと思えば

そうでは無く内部LEDのVf(1.15V)以下の電圧値には成れない

この状態ではC1は放電できない、従ってR2を使って放電させている

と言うことですね、速く復帰させるために100Ωにしたのでしょう、設計者に

依っては4.7Kとか10Kとか100Kとか意見の分かれるところだと思います。

保守するがわの立場に立つともしPH1が壊れて一次側のLEDが切れていた

と成ればこの回路ではLED1は発光します、R2が無ければ発光せず

何か変だぞ?と判別出来ますよね、なんで入れたのでしょうか

当時は未だ機械制御の制御盤に沢山のリレーを使用していました

私の記憶ではAC200Vのリレーなんてザラに使われていました

従って、5Vで動くロジック回路はその制御盤内に埋め込まれたとき

猛烈なノイズの中で動かざるを得ない状況に置かれます

フォトカプラを使用するのはその為に大変有功でした

それでもグランドから這い上がってくるノイズも悩まされたものです

徹底的に外部からのノイズを遮断したい、という考えがこのI/Fから

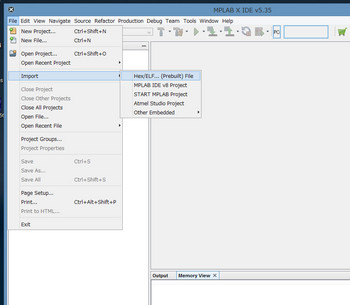

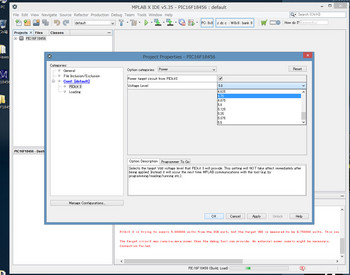

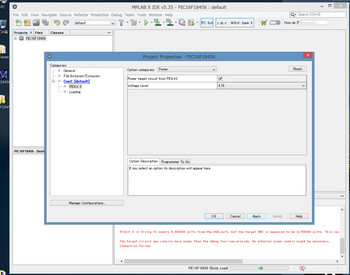

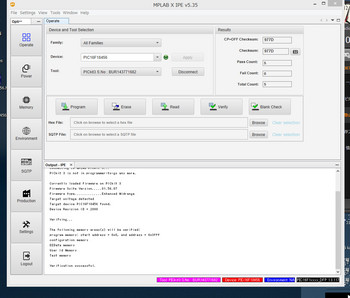

読み取れますね、苦労は如何ほどか、プログラムもUV-PROMでしたから

書き直しには紫外線消去ボックスが必要でした、H8もPICも無い時代

ディスプレイにキャラクタを表示するのでさえ、アナログ・ビデオ回路と

ロジック回路を合体させ表示したものです、必然的に H/V信号、ブランキング

信号を生成してCRTに出力させて居ました。